スタッフブログ

テニス肘(外側上顆炎)|佐賀市で肘の痛みならうちだ整骨院へ

2019.07.16

皆さんテニス肘は名前は知っている方は多いと思います。

このような症状の方もテニス肘の症状です。

物を持ち上げるのに肘が痛い…

雑巾やタオルなどをしぼる動作で痛みが走る…

日常生活の一定の動作を行うときに痛みを感じるテニス肘は、テニスをしている人だけがなるとは限りません。

テニス肘の症状とその原因

テニス肘の正式名称は「上腕骨外側上顆炎(じょうわんこつがいそくじょうかえん)」です。

テニスプレーヤーがかかることが多いことからテニス肘と呼ばれています。

正式名称を簡単に紐解くと、上腕骨の外側上顆部分に起こった炎症となります。

もっと簡単にいうと肘の外側が炎症が起きている症状になります。

では、テニス肘の症状とテニス肘を引き起こす原因についてみていきましょう

。

テニス肘の症状とは?

テニス肘は以下のように手首を使う動作によって、肘の外側に痛みを感じます。

・ものをつかんで持ち上げる動作

・ドアノブをまわす

・タオルをしぼる

・キーボードを打つ

テニス肘の症状が初期の場合は、上記のような動作を取らなければ痛みは感じません。しかし、症状が悪化するとコップを持つなどの動作でも痛みを起こします。またひどくなると、じっとしていてもジンジンと痛むことも少なくありません。

テニス肘はどんな人がなりやすい?

テニス肘はテニスをしている方の約3~5割の方が経験するといわれますが、それ以外にも以下のような職業の方に起こりがちです。

・運送業者の方(重い荷物を持つ)

・大工さん

・料理人(重い調理具で手首を使う)

・パソコンを多用する方

また女性は筋肉が弱いことと、家事の負担が重なり30~50代頃になると上記のような職業をしていなくても、テニス肘になることがあります。

テニス肘という名前が示すように、スポーツ障害の一種であり、バドミントンや卓球、ゴルフなどをする方にも好発します。

テニス肘の原因は?

テニス肘が起こる原因は「繰り返し過度に手首や指を使うこと」です。これにより肘関節に負担がかかるとともに、肘や手首、指などを動かす筋肉が疲労してしまうのです。何度も何度も使うことで負担が加わることで、炎症が起こり、やがて痛みへとつながるのです。

テニス肘の対処法と予防法

では、テニス肘になってしまったときの対処法と予防法をみていきましょう。

テニス肘におすすめのストレッチ

テニス肘の対処法として、ご自分でできることといえば手首や指のストレッチを十分に行うことです。テニス肘は筋肉の使い過ぎであるため、スポーツや仕事などでの日々の筋肉の疲れをストレッチにより取り除いてやり、筋肉に柔軟性を取り戻させることが大切です。

簡単な方法をご紹介します。

1.ストレッチする側の腕を肩の高さまで、まっすぐにあげる

2.逆の手で手首を親指が上になるように曲げ、甲側に10秒ストレッチする

3.逆の手で手首を親指が下になるように曲げ、手のひら側に10秒ストレッチする

4.逆の手で手首を親指が内側になるように曲げ、手のひら側に10秒ストレッチする

5. 逆の手で手首を親指が外側になるように曲げ、甲側に10秒ストレッチする

テニス肘の予防法は?

テニス肘にならないためには、日頃のケアが大切です。上記でご紹介したストレッチを行うことに加えて、使いすぎたなというときはアイシングをして炎症をおさえる工夫も有効です。

また肘をぐるりと固定するバンドなどのグッズを利用するのも一つの方法です。腕のだるさや肘の違和感があるときは、あまり手を使わない、スポーツを一時期中断するという選択も大切でしょう。

テニス肘への施術

テニス肘の症状が強くなると、タオルをしぼれない、物が持ち上げられないなど日常生活にも大きく支障が出ます。重症化してしまう前に、炎症を抑えて腕の筋肉の緊張を軽減していくことが大切です。

そこで当院では、肘周りに起こっている炎症をおさえ、改善させるために、物理療法治も取り入れています。また筋肉の緊張を取り除くために、施術で緊張が強い筋肉にしっかりとアプローチしていきます。

テニス肘は日常生活での家事などが負担となることも多いため、日常生活で気を付けることや使い方、注意点を指導することで、早期改善をはかっています。

なかなかテニス肘が良くならない…と悩んでいる患者様が多く来院されています。手を使わないという選択だけでなく、どう使うことが負担になるのかを知ることも非常に大切です。

テニス肘と診断されたが良くならない、痛みがどんどんひどくなっていく、また再発してしまった…という方に、肘はもちろん体の状態をチェックし、最適な治療法を提案しています。辛いテニス肘にお悩みの方、お気軽にお問い合わせください。

野球肘|佐賀市で野球での痛みならうちだ整骨院へ

2019.07.16

野球肘は名前はとてもメジャーな名前だと思いますので皆さん名前は聞いたことあるかたは多いかもしれません。

野球肘と反対の症状がテニス肘となります。

このページでは野球肘について書いていきたいと思います。

野球肘の症状

野球肘は、投球による使い過ぎ(オーバーユース)を原因として起こる肘関節内側の炎症で、投球動作時に肘に痛みや違和感を伴い、思うようにボールを投げられない状態になります。正式には「上腕骨内側上顆炎」と言います。テニスなどで起こる「テニス肘」は上腕骨外側上顆炎によるもので、野球肘と上腕骨外側上顆炎とは区別されます。症状としては痺れや痛み、関節が固まるロッキングなどがあり投球などの動作に支障をきたすことがあります。投球フォームに乱れがあると、肘への負担が大きくなって野球肘を起こしやすくすることがあります。

成長期に骨が障害されるため、重症化すると肘関節のみならず将来に禍根を残す骨変形をも合併する恐れがあります。最悪手術を行わなければならなくなる恐れがあるため、早期に治療を進めることが悪化を防ぐためには重要です。

野球肘の原因

野球肘は、投球時のオーバーヘッドスローイング動作が原因となって起こるスポーツ障害といえます。特に成長期の投手に多く発生する使い過ぎ(オーバーユース)に起因し、投球側の肘の内側、外側、肘頭に発生する投球時の疼痛が主症状であるスポーツ障害です。登板過多による疲労やフォームの問題で肘が身体から遠くを通り肘にかかる負担を大きくしてしまっている子が発症することが多いです。

加速時に、ボールと肩関節の中間に位置する肘関節には強い外反力が加わる為、肘は内側に牽引力が加わって外側には圧迫力が生じます。この時、内側側副靭帯を伸長し、炎症や損傷の要因となります。徐々に発症する場合が多く、慢性化しやすいため肘の疼痛が出現したら注意を要します。

重症例では上腕骨内側上顆骨が牽引力によって剥離骨折を起こします。外側型は逆に肘外側にある上腕骨小頭や橈骨頭に圧迫力が加わり、骨の壊死、欠損、遊離体などの離断性骨軟骨炎が発生します。後方型は減速期に肘伸展位で、尺骨肘頭に牽引力が加わり剥離や疲労骨折などの変化をきたします。

野球肘の治療

症状が出た場合は応急処置として早急な対処「RICE」をすることが重要です。RICEとは安静(Rest)・冷却(Ice)・圧迫(Compression)・挙上(Elevation)の頭文字をとった言葉で、「横になって安静」「患部の冷却」「患部の圧迫」「患部を心臓より上に挙げる」という応急処置の鉄則を表しています。

野球肘の治療は、投球練習の休止から始まります。発症原因であり、悪化させる原因でもある投球は完治してからでも遅くはありません。患部である内側上顆を押した時の痛みが消失するまでは運動を避ける必要があります。

野球肘の場合は、投球フォームの改善を行うことで症状が改善することがあります。肩関節の柔軟性に問題がある場合は肩関節のストレッチングを行なう必要がありますが、肘関節を通過する前腕筋群の筋力強化とストレッチングが重要となります。また、内側側副靭帯損傷では、テーピングが効果的な場合もあります。

痛みがどんどんひどくなっていく、また再発してしまった…という方に、肘はもちろん体の状態をチェックし、最適な治療法を提案しています。辛い野球肘にお悩みの方、お気軽にお問い合わせください。

四十肩・五十肩|佐賀市で肩の痛みならうちだ整骨院へ

2019.07.16

四十肩・五十肩とは?

五十肩は関節痛の一種です。年齢を重ねると、肩の関節がスムーズに動かなくなることがあります。このような症状を、通称「四十肩」「五十肩」と呼びます。

四十肩、五十肩は、その名の通り40代で症状が出れば四十肩、50代で症状が出れば五十肩と呼んでおり、それぞれに違いはありません。

四十肩・五十肩は加齢によるものが多く、特徴として肩をあげたり水平に保つのが難しくなります。そのため、洗濯物が干しづらくなった、肩よりも上のものが取りづらくなった、背中のファスナーがあげられないなどの症状が現れます。

よく肩こりと混同されてしまいがちですが、肩こりは筋肉の緊張などから起こるもので、四十肩、五十肩とは明らかに違うものです。

肩を動かした時に痛みが出たり、腕を後方に回せない、なかなか肩があげられないなどの症状がある場合、ひどくなる前に何かしらの対処をしましょう。

四十肩、五十肩の原因は?

四十肩、五十肩は、肩の関節にある「腱板」という組織が炎症を引き起こし「関節包」に広がる事で起こります。これは老化に伴い、筋肉や腱の柔軟性が失われスムーズに動かなくなるからと言われていますが、実際のところ原因ははっきりしていません。

四十肩・五十肩の症状

どんな時に痛みがでるの?

四十肩、五十肩は、肩甲骨と上腕骨をつなぐ肩関節に痛みがでます。そのため、腕を持ちあげるような動きが難しく、中でも腕を外側に回すような動作などは、特に痛みを感じます。

例えば…

- 髪を後ろに束ねるとき

- 電車でつり革をつかむとき

- 洋服を着替えるとき

- 洗濯物を干すとき

- エプロンの紐を結ぶとき

- シャンプーをするとき

- 歯を磨くとき

…などなど

ただ「痛みがある」というだけでなく、いつもの簡単な動作が困難になり、日常生活に不便を感じる方もいます。

痛みの状態について

四十肩、五十肩は、痛みの強い「急性期」と、痛みは落ち着いているが思うように肩が動かせない「慢性期」、痛みが改善する「回復期」に分けられ、ほとんどの場合、経過と共に痛みは改善していきます。

■急性期

1)鈍痛

肩のあたりが重苦しい感じ

肩の関節がピリッと痛む

↓

2)感覚異常

肩周りの感覚が鈍くなってくる

腕に違和感を感じる

首や肩のあたりに張りを感じる

↓

3)疼痛

ズキズキと、うずくような痛みがある

肩を動かす際に痛みを感じる

朝晩に痛みが強くなってくる

↓

4)夜間時痛・安静時痛

動いても痛いし、何もしなくても痛い

夜寝る時に痛みがあり寝つけない、痛みで目が覚める

■慢性期

・夜間時痛、安静時痛は軽くなる

・過度に動かしたときに、強いつっぱり感がある

・急性期の痛みにより、動かさない状態が続くことで関節が硬くなり、動かせる範囲が狭くなる

■回復期

・徐々に痛みが改善し、動かせる範囲も広くなる

・動かしても痛みが出なくなる

四十肩、五十肩と肩こりの違いは?

簡単に説明すると肩こりは「筋肉疲労」、四十肩や五十肩は「炎症」の状態です。

一般的な肩こりは筋肉の緊張からくる、血液循環の悪化が原因。習慣化した姿勢の悪さや、運動不足、ストレスにより筋肉疲労がおこり、張りや痛みを引き起こします。

一方、四十肩、五十肩は老化などにより、肩関節をとりまく関節包や腱板に炎症が起こる事で痛みが生じると言われています。その為年齢の若い方より、中年以降に発症する事が多いのです。

肩こりと四十肩、五十肩では対処の仕方が異なる場合があります。誤った判断で痛みを悪化させることのないよう、正しい診断の元、適切な対処をすることがとても大切です。

四十肩・五十肩の治療法

はっきりとした原因がわかっていない四十肩、五十肩ですが、悪化させないためにも状態に合ったケアが必要です。四十肩、五十肩の主な治療法をいくつかご紹介いたします。

■運動療法

四十肩、五十肩の治療法としては、「運動療法」をメインにした施術を行います。ストレッチや振り子運動は肩関節の緊張をほぐし、痛みの緩和と、関節の可動域を広げる事を目的とします。四十肩、五十肩はどちらか一方に発症する事が多いので、痛みのない側の予防策としても日々取り入れていく事が望ましいです。

■温熱療法

患部の血行を良くすることで、治癒を促し痛みの緩和が期待できます。

一般に行う温熱療法は、ホットパックや、電気治療といった機器を使った治療がありますが、自宅では入浴や蒸しタオルなどを使い温める方法があります。

四十肩、五十肩の夜間痛の緩和と寝方のコツ

四十肩、五十肩になると、就寝時にも痛みが出る「夜間痛」が出やすくなります。

その為、寝不足になりがちで精神的も肉体的にもかなり辛い状況になりやすくなります。肩を痛めていない人であれば、全く問題ない差異ですが五十肩、四十肩に人にとっては収縮した筋が引き伸ばされたり、ゆがんだ力が加わる事で大きな痛みの原因になります。

就寝時の対策としては、肩が押し下げられないように、寝具の角度を調整してみましょう。

(1)高さを調整

バスタオルや枕を使い、肩の高さを補います。

肩の後ろから肘にかけて足し、支えを作り安定させましょう。

(2)痛い方を上に、横向きに寝る

肩の関節は体の内側に向いている方が楽になるので、横向きに寝るのも対処法の1つです。横向きになるときは、肩が押し下げられないよう高さを保つための抱き枕や、丸めた毛布などを使用すると良いでしょう。

(3)枕は高すぎず、低すぎず

枕が高すぎると、首や肩周りの筋肉を引き伸ばし痛みが出ますし、逆に低すぎると、首や肩周りの緊張を高めるため肩に負担がかかります。

ちょっとした工夫で就寝時の肩関節にかかる負担を減らすことができ、「夜間痛」の緩和と質の良い睡眠がとれるようになります。自分にあった寝具の調整を心がけてみましょう。

胸郭出口症候群|佐賀市で腕の痛みならうちだ整骨院へ

2019.07.14

胸郭出口症候群かも?

また、下記に書いたような症状や似たような症状をお持ちではありませんか?

このような症状がある場合、胸郭出口症候群かも知れません。

こんなことで悩んでいませんか?

- いつも肩や腕にだるさを感じる。

- 腕や手に冷たさを感じる。

- PCやデスクワークで肩が重くなる。

- 買い物袋など重い荷物を持つと腕や肩が辛くなる。

- つり革、ドライヤーなど顔より上に手を上げ続けると肩や腕が辛くなる。

- 腕・手・肩・背中などがしびれる。

- 手や指がむくむ。

胸郭出口症候群って何?

〇は神経が挟まるところ。上から順に斜角筋三角部・肋鎖間隙・小胸筋下間隙の3つになります。

胸郭出口症候群とは、神経が〇のところで圧迫あるいは牽引されて過敏な状態になり、首や肩・腕に痛み、痺れ、重ダルさなどを引き起こす疾患です。

圧迫型と牽引型・その両方を併せ持った混合型の3つに大別され、それぞれ異なった特徴があります。

胸郭出口症候群は長期化すると、約25%の方に自律神経症状(頭痛・立ちくらみ・不眠・胃腸障害・全身倦怠感などの不定愁訴)を伴います。

放っておくと治りづらく、時間を経てから治療を開始すると、治すのに時間を要します。

したがって、早期にしっかりと治すことが大事になってきます。

どういう人がなりやすいの?

✅ スーパーなどの買い物袋を腕に持つ・ 洗濯物を干す作業をする主婦の方

✅パソコン作業やデスクワークを長時間している。

通勤でつり革を掴んでいる会社員の方

✅ 美容師や教師などの職業で、顔より上に腕を挙げている事が多い方

✅ 不良姿勢(猫背姿勢など)のまま腕や手を酷使する方

✅ 交通事故などで首を痛めた方

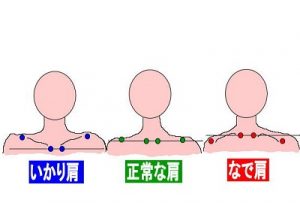

✅ストレートネック・猫背・いかり肩・なで肩などの姿勢不良の方

※症状は午前中よりも疲れの出てくる午後に強くなる傾向があります。

悪化すると安静時や、単に手を下げているだけでも痛み・痺れを訴えることがあります。

この症状は重症筋無力症と似ているので注意が必要です。

圧迫型・牽引型それぞれの特徴

圧迫型(いかり肩)

筋肉質で怒り肩の男性に多く(男2:女1)、年齢も比較的高い傾向にあります。

腕を上に上げる姿勢をとる方に多いです。

牽引型(なで肩)

若い女性に多く、首が長くなで肩、猫背で顎が前に突き出した姿勢の方に多いです。

正面から見ると鎖骨は水平か少し肩のほうに向かって下がっており、鎖骨上窩(鎖骨の上にある窪み)が消失し肩甲骨の位置がずれます。

腕を下におろしている姿勢の時に症状が出やすい。

腕の重さによって神経が牽引され症状が出ます。

治療法は?

当院では簡単に説明すると手技にて首の調整・鎖骨付近の緊張をとる治療を致します。

胸郭出口症候群では斜角筋・胸鎖乳突筋・大、小胸筋・鎖骨下筋などの胸郭出口を構成する筋肉の緊張が見られます。

その筋緊張を取り除くことにより、胸郭出口を通過している神経への機械的刺激をなくします。

しかし、牽引の要因が強い場合は上記のように筋緊張を取りすぎてしまうと、神経に更に腕の重みがかかってしまい、症状を悪化させてしまう場合があります。

そこは緊張の度合いを把握しながら調整をしていきます。

胸郭出口症候群の方はとても多くうちだ整骨院でも多くの患者様がご来院されています。

気になる方はぜひうちだ整骨院にご来院下さい。

グロインペイン症候群 (鼠径周辺部痛症候群)|佐賀市で股関節の痛みならうちだ整骨院へ

2019.07.14

グロインペイン症候群とは聞いたことはあるでしょうか?

股関節痛の痛みでほぼサッカー部の子が多い症状になります。

こちらでは原因、症状、治療法などを書いていきます。

受傷原因

下肢の外傷後や体幹から股関節にかけてスポーツによる使い過ぎなどによって筋力低下や柔軟性低下、拘縮が起こり、それが鼠径部周辺の痛みとなると言われています。

キック動作やランニングやなどの繰り返しの運動によって、鼠径部、股関節周辺、骨盤にストレスが加わって炎症が生じ、痛みとなります。

症状

圧痛、運動痛、時に鼠径部や大腿内側(内転筋付着部)、下腹部にまで放散する疼痛が特有です。慢性化すると鼠径部が常に痛みます。特に下肢を伸展して挙上、外転する動作で誘発されやすく、股関節の可動域制限、筋力低下が見られます。

好発スポーツ

サッカーが好発で大半を占め、陸上競技中・長距離、どで20歳前後の男子選手に多く発生します。

治療

急性期例や発症後半年以内例では、保存療法が基本です。疼痛が強い場合は、約2週間のスポーツ休止が必要です。疼痛部位の局所安静(ランニング、キック禁止)、アイシング、時に温熱療法(ホットパック)、長期的には運動療法が奏功します。

うちだ整骨院では股関節の外転可動域訓練、筋力強化、内転筋のストレッチを行って施術します。疼痛が消失したからといって、いたずらな早期復帰はかえって再発を繰り返します。慢性化すると長期間(2~3ヵ月以上)スポーツ休止をしないといけなくなります。

予防

予防には、股関節周囲の筋柔軟性の確保、体幹・股関節周囲筋の強化などがあげられます。また、サッカー選手では、下肢と上肢を連動させたキック動作の習得などスポーツ動作の改善も行われています。

ストレッチング

鼠径周辺部痛症候群と考えられる選手の特徴としては、股関節周囲筋の柔軟性の低下が挙げられます。なかでも重要なのは、股関節内転筋群の柔軟性を保つことです。

グロインペイン症候群はまだそこまで知られていない症状だったりします。

うちだ整骨院では内転筋を中心に筋肉の緊張を緩めながら股関節の動きを出しながらストレッチを中心に施術を行いますので痛みがなかなか取れないと悩んでいる方は是非うちだ整骨院にご相談ください。